[수능/수능국어/상식] 배경지식-1 // (인문)인식론:외부 세계 회의론 논박 //

2021년에 모의고사로 출제된 적이 있던 '인식론'이다. 개념에 대한 이해가 정확히 이루어져야만 그 이후의 논리적 흐름을 이해할 수 있으니 읽어보면서 전체적인 논리를 따라가 보면 좋다.

일반 상식으로도 활용하기 좋다.

철학은 전통적으로 외부 세계에 대한 앎을 확보하기 위한 과목이다.

그러나 외부 세계에 대한 우리의 인식은 우리 감각 기관을 통해서만 주어지므로 실제 외부 세계를 정확히 인식할 수 있는가에 대한 주장은 철학자들마다 상의하다.

1. 외부 세계 회의론자 : 우리가 인식하는 외부 세계 ≠ 실제 외부 세계

-> 따라서 감각 기관을 통한 인식은 신뢰 x 인식된 외부 세계가 실제 외부 세계와 일치하는 지 신뢰 x

-> 우리 정신에 나타나고 있는 표상 세계와 우리 정신 밖에 존재하는 실제 세계를 구분한 후 인간은 표상 세계에 갇혀 있기 떄문에 실제 세계를 알 수 없다.

2. 외부 세계 회의론 반대론자(퍼트넘)

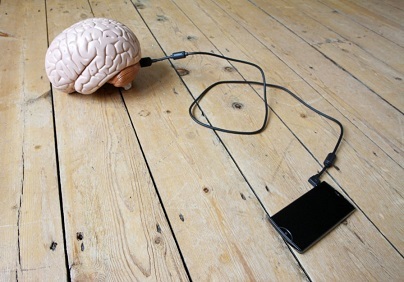

퍼트넘은 이와 같은 생각을 비판하기 위해 '통 속의 뇌'라는 가설을 세워 사고 실험을 제시하였다.

사악한 과학자에 의해 어떤 인간의 두뇌가 육체에서 분리되어 두뇌를 계속 살아 움직이게끔 해 줄 영양분이 가득 담긴 통 속에 옮겨졌다고 해 보자. 뇌의 신경 조직은 그대로 슈퍼컴퓨터에 연결되어 있고, 컴퓨터는 완벽히 정상적인 듯이 보이는 실제 세계의 환각을 뇌에게 불러일으켜 준다고 가정하자.

이 사고 실험에서 통 속의 뇌가 경험하는 환각들의 세계가 표상 세계, 뇌가 통에 담겨 있는 세계가 실제 세계!

실제 세계 속에서 다양한 경험을 하며 살아가고 있다고 생각하는 인간이 실제로는 통 속의 뇌일 수 있다는 것이 퍼트넘이 정식화한 외부 세계 회의론이다.

자기 논박적 명제: 어떤 명제가 참임을 주장하며 발화되는 순간 필연적으로 거짓이 되는 경우

퍼트넘은 이를 이용하여 외부 세계 회의론에 대한 비판 논거를 꺼냈다.

알기 쉽게 예시를 들어 이해해보자.

ex)

"모든 일반적 진술은 거짓이다"라는 명제는 그 자체로 일반적 진술이기 대문에 그것이 참이라면 발화되는 순간 거짓이다.

퍼트넘은 통 속의 뇌 가설도 이와 마찬가지로 자기 논박적이라고 주장한다. 통 속의 뇌인 A가 "나는 통 속의 뇌이다."라고 발언하면, 통 속의 뇌는 그 단어를 지칭할 수 있는 대상이 아니므로 지칭 대상인 단어와 지칭 대상 사이에 적절한 인과 관계가 성립해야 하는데 그 지칭에 실패하게 된다.

이를 이해하는데 필요한 개념은 인과적 지칭이다.

인과적 지칭: 어떤 단어를 통해 무언가를 지칭하기 위해 그 지칭 대상과 그 단어 사이에 필요한 적절한 인과관계

즉, 우리가 통 속의 뇌라면, " 우리는 통 속의 뇌이다."라는 명제는 필연적으로 거짓이 되며 통 속의 뇌 가설은 자기 논박적 가정이고, 이 가설이 함축하는 외부 세계 회의론도 참이 될 수 없다.